|

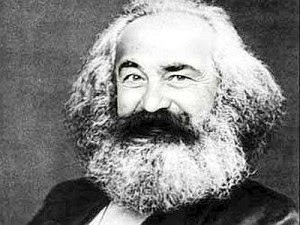

| "Le mani sulla Città" - di F. Rosi, 1963 |

Pare che vi sia grande stupore, misto a indignazione e riprovazione, per quanto si sta scoprendo in questi giorni circa l'indagine “Mafia Capitale”.

Pare che si cada tutti dal pero.

Come fosse la prima volta che queste cose accadono. Come se l’espressione “Capitale corrotta, nazione infetta” sia stata coniata ieri e non sessanta anni fa da “L’Espresso” in una delle prime grandi inchieste del dopoguerra sul malaffare organizzato.

Pare che Roma, in quanto capitale del Paese, non possa e non debba essere toccata dal fenomeno mafioso che è, invece, un fatto normale, di cui non stupirsi pertanto, per altre città quali Palermo, Napoli o Reggio Calabria. Pare, soprattutto, che il fenomeno mafioso sia inconcepibile che riguardi individui non siciliani, napoletani o calabresi. Questi ultimi, evidentemente, sono considerati da molti antropologicamente e/o culturalmente predisposti non solo ad accettare il fenomeno mafioso, ma ad essere mafiosi loro stessi. Per il semplice motivo che essi godono di una prerogativa che li rende speciali rispetto a tutto il resto della popolazione del globo: la “mentalità” mafiosa.

Cosa abbia creato questa opinione, largamente diffusa, è noto a tutti ed è non solo giustificabile, ma giustificato. Le vicende storiche del sud dell'Italia, la letteratura e il cinema che si sono occupati di Mafia, le inchieste giornalistiche, ecc. ecc. hanno contribuito a creare una sorta di idealtipo (sarebbe meglio di dire cliché o luogo comune) sia del mafioso che dell'organizzazione criminale chiamata Mafia. Idealtipi, almeno nell'opinione più diffusa, secondo cui il mafioso è un taciturno signore, meridionale, che si esprime non a parole e nemmeno a gesti ma a schioppettate e l'organizzazione è un sodalizio di personaggi del genere dediti all'illegalità, alla sopraffazione, al commercio illecito, all'omicidio con una finalità unica: accumulare denaro e potere a spese dei non mafiosi. Tutto sommato l'idealtipo poggia su basi fondate, tuttavia è traballante.

E' traballante perché non spiega come mai il fenomeno mafioso, ammesso che sia una caratteristica di popolazioni del meridione d'Italia, sia presente a qualunque latitudine del mondo specie in contesti in cui manca, in parte o del tutto, la cosidetta “cultura mafiosa” cioè la compatibilità culturale tra chi è mafioso e chi mafioso non è.

Ed è traballante perché non spiega come mai un fenomeno del genere resista, imperterrito, alle grandi evoluzioni scientifiche, tecnologiche e, soprattutto, culturali e di costume che si sono registrate dacché si parla di Mafia (cioè, almeno, dalla seconda metà del XIX secolo).

Ed è traballante perché esistono organizzazioni, in alcune parti del mondo, che pur essendo distanti decine di migliaia di chilometri dal sud Italia e non avendo mai visto manco in fotografia un siciliano o un calabrese hanno struttura, obiettivi e consuetudini del tutto simili a quelle organizzazioni a noi tanto familiari (Yakuza, Triade Cinese, Organizacija russa, per esempio).

Infine è traballante perche i cosidetti mafiosi non fanno affari solo a spese dei non mafiosi, ma assai spesso assieme a questi e ai danni della collettività.

Al che nasce la domanda: ma può essere che il fenomeno mafioso sia potenzialmente “universalistico”, nel tempo e nello spazio, e che, perciò, con un minimo di buona (o di cattiva) volontà, possa essere esportato in qualunque contesto umano evoluto (nel senso europeista del termine) indipendentemente dall'origine geografica degli individui che compongono quel contesto?

La mia risposta è sì.

Poiché il fenomeno mafioso si basa su due elementi - organizzazione e metodo - che sono facili da capire e tendenzialmente assimilabili da chiunque voglia praticarli; indipendentemente dalla sua lingua, dal paese dove è nato e vive, ecc.

Com’è la mafia

Cosa distingue una organizzazione criminale di tipo comune (una banda di rapinatori o di sequestratori, ad esempio) da una organizzazione criminale di tipo mafioso?

Non la segretezza, poiché in nessuno dei due casi è opportuno manifestare pubblicamente l'appartenenza all'organizzazione.

Non l'uso della violenza. Poiché entrambe le organizzazioni si servono (anche) della violenza per ottenere gli obiettivi prefissati.

Non l'accesso all'organizzazione. Poiché esso avviene sempre per cooptazione e per “merito” (cioè per specifiche caratteristiche del membro considerate utili se non indispensabili al buon funzionamento dell'organizzazione).

Non il desiderio di ottenere benefici e vantaggi, personali e/o collettivi, tramite l'uso della violenza altrimenti non ottenibili. Anche questo aspetto è comune a tutti i tipi di organizzazione criminale.

Cosa distingue allora la mafia da tutto il resto?

Due cose essenzialmente.

In primo luogo la trasversalità mutualistica dei membri e, in secondo luogo, il rapporto integrato col potere. Questi due elementi fanno la differenza, di importanza essenziale, con una qualunque altra associazione criminale.

Vale la pena capirci quando parliamo di trasversalità mutualistica e di rapporto integrato col potere.

Il primo elemento caratterizza il fatto che l’organizzazione criminale non è composta soltanto da banditi o, più genericamente, da delinquenti di varia estrazione. L’associazione contiene al suo interno pressocché tutte le dimensioni della stratificazione sociale dell’ambito in cui opera. Sottoproletari e ricchi imprenditori, analfabeti politici e politici di professione, piccolo borghesi e grandi personalità delle professioni liberali, ladri e guardie - con tutto quello che sta nel mezzo tra questi opposti - fanno parte a vario titolo (cioè con varie cariche di potere, con zone di influenza, ecc.) dell’organizzazione.

Non vi è - né teoricamente né fattualmente - alcuna necessità di tipo “tecnico” perché per fare parte di una organizzazione olistica del genere si debba passare attraverso riti più o meno evocativi di esoterismi medievali (“punciuta”, “battesimi”, ecc.).

Questi riti, di per sè, non significano altro che una adesione all’organizzazione di tipo formale, magari significativa in termini di esprit de corps ma non essenziale ai fini fattuali. Si fa parte dell’organizzazione in quanto si accetta il metodo dell’organizzazione, si accetta di essere “a disposizione” dell’organizzazione, si rispettano le regole e si è consapevoli, con largo anticipo, dei rischi che si corrono nel farne parte nonché dei vantaggi (in ogni senso) che si possono acquisire attraverso l’adesione all’organizzazione e che altrimenti sarebbero impossissibili da raggiungere.

In questo senso un politico/amministratore pubblico che - consapevolmente, senza costrizione e anzi con l’attesa di una contropartita - per la prima volta favorisce una impresa già stabilmente dentro una organizzazione mafiosa diviene esso stesso mafioso. Non importa che abbia prestato giuramento: a lui e agli altri membri importa che egli abbia dimostrato di accettare metodo e regole dell’organizzazione.

Questo vale per il politico come vale per qualunque altro individiduo, di qualunque altra categoria sociale, che si affilia all’organizzazione per ottenere vantaggi.

Questa trasversalità sociale diventa mutualistica poiché si basa, assai spesso anche se non sempre, su elementi di reciprocità, cioè di scambio considerato alla pari: denaro contro appalti, servizi contro voti, lavoro contro disponibilità a nascondere uomini e cose, in un universo infinito di possibilità che dipendono appunto dall’universo di individui che compongono a vario titolo l’organizzazione. Più è alto il numero di individui che partecipano all’associazione e più è varia la loro appartenenza a categorie sociali, più si estendono le possibilità di profitto a vantaggio di tutti in un gioco reciproco di scambi.

Il secondo elemento, il rapporto integrato col potere, è strettamente collegato al primo e di questo ne è una naturale ramificazione. Lasciare fuori dall’organizzazione criminale il Potere (quello politico e quello economico in ispecie) equivarrebbe a dovere intrattenere con queste centrali di distribuzione e di produzione di risorse rapporti o di buon vicinato o di sopraffazione violenta. Nell’uno e nell’altro caso i vantaggi per l’organizzazione sarebbero infinitamente meno profittevoli di un rapporto solidale. Nel primo caso perché il buon vicinato è un elemento aleatorio che muta col cambiare, appunto, del “vicino” e/o delle sue preferenze, e nel secondo caso perché si scatenano - di norma - reazioni repressive da parte del potere politico contro l’organizzazione. Una cooptazione dentro l’organizzazione di individui che rivestono ruoli chiave pubblici ed economici, garantisce invece un rafforzamento pacifico dell’organizzazione, una penetrazione determinante nei gangli politico-amministrativi ed economici di un certo contesto sociale (che sia un piccolo paese di montagna o uno stato) e una capacità di mimetizzazione assolutamente impossibili da ottenere in ogni altro caso.

Naturalmente questo non significa che l’uso della violenza per ottenere benefici sia eliminato dal metodo mafioso. Per niente. Solo che viene considerato quale elemento da usare, con cautela, solo per “convincere” i più riottosi ad accettare e decisioni del centro decisionale, nonché per dirimere, all’interno dell’associazione, elementi di criticità non risolvibili in altro modo (gestione del potere, delle zone di influenza, riorganizzazione delle gerarchie, ecc.). In sintesi, sula base di quanto detto fino ad ora, si potrebbe definire “organizzazione mafiosa” una associazione criminale - composta da membri appartenenti a tutti gli strati sociali (compresi quello politico, economico-finanziario, giudiziario, ecc.) tra loro uniti da un vincolo di mutualità e dall’osservanza di regole definite - il cui scopo è l’accaparramento illecito di risorse economiche e vantaggi personali e collettivi dei membri, ottenuti attraverso la segretezza, l’uso della violenza (e di altri mezzi illegali e legali).

Il metodo mafioso

Se dunque l’organizzazione mafiosa è un caso particolare di organizzazione criminale in cui convivono, solidaristicamente, individui appartenenti a categorie sociali diversissime, ciascuno con compiti assai evoluti di divisione del lavoro, dovrebbe essere conseguente che a tale tipologia di organizzazione particolare corrisponda un metodo particolare.

E infatti è così.

Una organizzazione criminale di truffatori, ad esempio, è distinta dal metodo particolare che usa per ottenere i suoi fini di arricchimento illecito: il raggiro. Che può prendere qualunque forma: dalla falsificazione di atti, al doloso mancato rispetto di una promessa.

Una organizzazione criminale di rapinatori di banche è distinta dall’uso del metodo della violenza più comune che si conosca: il ricatto effettuato con le armi in pugno.

Una organizzazione criminale di tipo terroristico si distingue per il metodo della violenza (spesso omicida) generalizzata contro obiettivi più o meno simbolici che tendono a piegare il “nemico”, per il raggiungimento dell’obiettivo, attraverso la paura e l’intimidazione.

Una organizzazione di sequestratori si distingue per l’uso di un altro metodo ancora: la costrizione violenta psicologica esercitata nei confronti di un soggetto terzo usando la minaccia di una violenza differita (di norma mortale) su un soggetto principale (l’individuo sequestrato).

Una organizzazione di corruttori usa principalmente il metodo, appunto, della corruzione (pubblica o privata che sia), cioè della offerta di denaro in cambio di informazioni, favori non dovuti e quant’altro. Di norma la corruzione non è di tipo violento, ma opera su una forma di “convincimento” esercitata dal corruttore nei confronti del corrotto contando, per esempio, sulla sua avidità.

Si potrebbe continuare con la lista ma, sinceramente, gli esempi paiono sufficienti a chiarire il concetto. L’organizzazione criminale di tipo mafioso - a differenza di quelle prima citate tutte “specializzate” in qualcosa - ha un metodo suo proprio.

E forse è già chiaro quale sia: il metodo mafioso altro non è che l’uso di tutti i metodi prima descritti (più tutti gli altri immaginabili e reali) a seconda delle circostanze.

Naturalmente ogni organizzazione criminale può usare - a seconda dei casi - una miscela di metodi diversi per il raggiungimento dei suoi obiettivi. Il punto è che resta prevalente “un” metodo, “una” modalità, che la caratterizza e la rende “specialistica” rispetto ad altre organizzazioni.

Non lo stesso può dirsi per l’organizzazione mafiosa che usa, invece, indifferentemente ogni possibilità, ogni “metodo” per raggiungere le sue finalità poiché non solo ha al suo interno “professionalità” utilizzabili in qualunque contesto (il killer per gli omicidi, il faccendiere per le corruzioni, il politico per il controllo delle decisioni pubbliche, il cancelliere per ottenere le informazioni riservate in un processo, il secondino per fare circolare la corrispondenza “privata” da e verso il carcere, ecc.) ma ha soprattutto centri decisionali “flessibili”. Cioè in grado di stabilire quando, dove e come applicare un metodo invece che un altro.

L’organizzazione, pertanto, non è “specialista” ma “generalista” e quindi è in grado di operare, senza soluzione di continuità, dall’ambito della piccolo racket delle estorsioni di quartiere alla gestione degli appalti pubblici passando per il controllo del traffico di droga, attraverso un ventaglio di possibilità virtualmente illimitate.

Sta in queste tre cose la “straordinarietà” dell’associazione mafiosa: nella flessibilità decisionale, nella sofisticata articolazione delle figure “professionali” degli aderenti, nella altrettanto sofisticata divisione del lavoro diretta da una centrale unificata (e flessibile nelle decisioni).

Vantaggi e svantaggi dell’organizzazione mafiosa

Dovrebbe essera abbastanza chiaro, a questo punto, che una organizzazione criminale complessa e generalista come quella mafiosa, rispetto ad una organizzazione specialistica, ha diversi vantaggi e qualche svantaggio sia per gli aderenti presi singolarmente sia per l’organizzazione nella sua interezza.

I vantaggi individuali sono molteplici.

Per un aderente all’organizzazione, in virtù del vincolo di solidarietà esistente all’interno dell’organizzazione stessa e della straordinaria varietà di “figure professionali” presenti, esistono possibilità di ascesa sociale, di occupazione di posti di potere (politico e non), di prestigio, di arricchimento e poi di capacità di sfuggire alle maglie della legge, di aggirare normative limitanti ai suoi desiderata, eccetera che dipendono essenzialmente da tre elementi: le sue capacità “tecniche”, la sua ambizione e la sua capacità di controllare questa ambizione per evitare scontri che lo danneggino essendo il contesto mafioso un contesto dove la violenza fisica (fino a quella superma che è la morte) ha diritto di cittadinanza totale.

Gli svantaggi, lo abbiamo or ora visto, sono essenzialmente legati proprio all’uso della violenza come elemento dirimente - all’interno ed all’esterno dell’organizzazione - nei casi di conflitti non sanabili altrimenti, cosa che rende il contesto altamente pericoloso. Lo svantaggio supplementare - di gran lunga meno pericoloso e pertanto più facilmente gestibile - è, ovviamente, il rischio legato ad ogni esercizio di attività illecita, ovvero la sanzione dello Stato.

Il vantaggio essenziale per l’intera organizzazione mafiosa - di nuovo rispetto ad altre organizzazioni criminali - è dato invece da una delle sue caratteristiche principali, cioè che è la variegata composizione interna fatta sia da membri considerati a tutti gli effetti (quelli che hanno prestato giuramente) sia da membri collaterali ma in ogni caso organici. Avere “a disposizione”, per il centro decisionale dell’organizzazione, imprenditori e killer, faccendieri e spacciatori, politici e personalità dello spettacolo, delle forze dell’ordine, della comunicazione, della finanza, eccetera, garantisce una operatività dell’organizzazione a tutto campo e in qualsiasi campo. Poiché la forza dell’organizzazione è la sua capacità di penetrazione nel tessuto sociale e la sua ramificazione, gli “affari” sono virtualmente illimitati nel numero e negli ambiti; le possibilità di trarre profitto da qualunque operazione commerciale, lecita ed illecita, sono limitate solo dalla fantasia umana.

Stranamente lo svantaggio principale di una organizzazione di questo genere sta proprio nel suo punto di forza.

Più una organizzazione del genere è grande numericamente, ramificata ed estesa in tutti gli ambiti politici e sociali, più aumentano i rischi di errore e i casi di defezione, di “tradimento”, da parte dei membri aumentando contestualmente le possibilità, da parte delle forze dell’ordine, di sospettare, di tracciare movimenti, di controllare i membri stessi, addirittura di convincerli a passare dalla loro parte.

Indipendentemente dai motivi che causano la defezione di uno o più membri (non importa se effettivi o collaterali) quello che accade è che si aprono varchi dentro l’organizzazione che se non sono prontamente richiusi possono perfino portare alla distruzione dell’organizzazione stessa.

Essendo i membri dell’associazione, a vario titolo e a differenti “profondità”, a conoscenza dei meccanismi di funzionamento della stessa organizzazione nonché direttamente a conoscenza di cose e di uomini la catena che unisce i vari membri non solo può essere ricostruita ma, ovviamente, anche spezzata.

Per quanto la centrale decisionale dell’organizzazione possa essere protetta dal segreto, formata da elementi “insospettabili”, altamente gerarchizzata, essa è sempre direttamente o indirettamente collegata con ogni altro membro, anche il più esterno e collaterale. Se le forze dell’ordine, gli organi inquirenti, sono sufficientemente immuni da infiltrazioni mafiose hanno molte probabilità di risalire alla centrale decisionale dell’organizzazione anche a partire dal piccolo estortore di un periferico quartiere di una metropoli.

La struttura. Una rete di tipo informatico

Ha prodotto un grande effetto mediatico l’intercettazione telefonica del presunto capo della organizzazione mafiosa romana Carminati (perché, secondo quello che si è detto qui, tale è la “banda” di Carminati e Buzzi), nella quale questo riferiva di come vedeva la sua organizzazione. Egli usava una metafora assai suggestiva e parlava della sua organizzazione, cioè dei membri effettivi e operativi a pieno titolo, come di un “mondo di mezzo” che aveva a che fare col “mondo dei vivi”, cioè con esponenti del mondo politico, economico, finanziario, giornalistico, ecc., mettendolo in contatto col “mondo dei morti” intendendo con questo la parte di società composta prevalentemente da delinquenti di vario ordine e grado.

La rappresentazione di Carminati sembra assai credibile, ma se guardiamo meglio lo appare di meno.

Nella sua visione delle cose esiste infatti una vera e propria organizzazione, la sua banda, che gestisce traffici e affari illeciti servendosi - e servendo adeguatamente con ricompense ma anche punendo con sanzioni - il “mondo dei vivi” attraverso l’uso opportuno del “mondo dei morti”. Dà della sua organizzazione, pertanto, l’immagine di un mediatore tra parti che trae vantaggio da queste e fa trarre vantaggio a queste. A mio modo di vedere questa rappresentazione è, benché appunto suggestiva, fortemente limitante nella comprensione del fenomeno dell’associazione mafiosa. Per il semplice fatto che rappresenta una situazione in cui le tre parti in questione, i “vivi”, i mediatori, e i “morti” sono indipendenti l’una dall’altra e reciprocamente traggono vantaggio dalla collaborazione che è garantita dalla parte che media.

Nella realtà dei fatti, e non nelle teorie semisofisticate di un e terrorista fascista, le cose stanno diversamente.

L’organizzazione criminale romana è indiscutibilmente mafiosa perché è fatta, contemporaneamente, dalle tre parti citate con una delle tre in posizione dominante sulle altre due. La parte dominante, ovvero il centro decisionale - la struttura che identifica gli “affari” e cerca di realizzarli - è quella composta dal capo dell’organizzazione e dai suoi più stretti collaboratori. Tutti gli altri, che siano “vivi” o che siano “morti” ma che hanno ruoli e posizioni determinanti, ciascuno nel suo ambito, sono parte integrante dell’organizzazione vincolati da un rapporto di solidarietà, reciprocità e collaborazione personale od impersonale ma in ogni caso efficace e garantito dalla struttura decisionale. Pensare che un funzionario pubblico dell’ufficio tecnico di un comune messo a libro paga dalla struttura decisionale sia un membro esterno e quindi soltanto un “impiegato” che deve una certa prestazione dietro pagamento di un corrispettivo è un colossale abbaglio. Il funzionario fa di certo questo, ma egli è, in virtù del fatto di conoscere, frequentare e farsi pagare un extra dal centro decisionale, titolato anche a chiedere “favori”, piccoli o grandi che siano. Egli è titolato a “servirsi” della struttura per ogni altra necessità gli possa capitare. Naturalmente in un regime di reciprocità. Questo fa dell’amministratore a libro paga un membro di fatto dell’organizzazione, non un suo dipendente con ferie pagate, permessi per malattia e indennità di trasferta.

Pensare che un candidato alle elezioni (di ogni ordine e grado) “compri” pacchetti di voti da membri della struttura operativa e poi da questa si possa totalmente sganciare è un’altro colossale abbaglio. Il rapporto non si esaurisce con l’eventuale elezione, ma si approfondisce con un reciproco vantaggio in ogni altra occasione possibile. Questo fa del politico un membro di fatto, anche se non di diritto (cioè senza giuramenti e “punciute” varie) dell’organizzazione.

La struttura dell’organizzazione pertanto non assomiglia ad una torta a tre strati in cui quello centrale è il luogo di incontro e di scambio tra lo strato superiore e quello inferiore.

Assomiglia invece ad una rete informatica dove il server centrale mette in contatto tra loro - controlla, coordina e gestisce - ogni altro terminale facente parte della rete. E non importa se un terminale elabori calcoli per creare immagini, un altro funga da antivirus della rete, un altro ancora cataloghi merci in entrata ed in uscita. Ciascuno ha una sua funzione che, all’occorrenza, può essere utilizzata dal server centrale per l’intera rete, per una parte di essa o solo per sé stesso.

La contestabile idea della “mentalità” (o della cultura) mafiosa e quella dell’”Antistato”.

Di fronte a questo quadro mi pare assai difficile parlare di “mentalità mafiosa” come mi pare assai difficile parlare di mafia come “Antistato”, due delle opinioni assai diffuse sul fenomeno dell’organizzazione mafiosa.

Se per “mentalità mafiosa” si intende la predisposizione antropologico-culturale di un individuo o di gruppi di individui o addirittura di intere popolazioni territorialmente circoscritte, nel considerare la prevaricazione violenta o la corruzione, quali cose “normali” e pertanto accettabili da chi non fa parte dell’associazione allora questo assunto è, se non completamente falso, almeno fortemente opinabile.

Poiché qualunque individuo, gruppo di individui o intere popolazioni, di fronte alla violenza o alla corruzione ha un atteggiamento che dipende dalle circostanze di tempo, di luogo, di cultura (personale e collettiva), di ricchezza (o di povertà) presenti, eccetera eccetera. Elementi e condizioni talmente numerose e per giunta non facilmente misurabili (tutte assieme) che è decisamente impossibile stabilire quadri sinottici se non a prezzo di generalizzazioni eccessive.

Più modestamente, e realisticamente, si potrebbe invece dire che la violenza e la corruzione, finalizzate all’appropriazione di ricchezze non altrimenti ottenibili, sono elementi diffusi ovunque e che il loro grado di accettazione, individuale o collettiva, dipende dai vantaggi, o dagli svantaggi, che si realizzano, veri o presunti, in determinate circostanze. L’organizzazione e il metodo mafioso pertanto, quand’anche fossero stati generati in ambiti territoriali circoscritti, è tendenzialmente universalistico purché esistano in una società data sufficienti individui di tutte le categorie sociali disposti ad una forma di collaborazione reciproca finalizzata all’ottenimento di benefici individuali o collettivi attraverso l’uso di mezzi illeciti (violenza, corruzione, ricatto, ecc.).

Non è una questione antropologica. E’ una questione di convenienza e di razionalizzazione.

Ancora meno credibile appare l’idea che l’organizzazione mafiosa sia un “Antistato”. Questa definizione -, il cui significato cambia a seconda di chi la scrive come accade per l’espressione prima trattata - più o meno, si basa sull’idea di Stato secondo la definizione del Diritto Costituzionale che prevede per la sua esistenza tre elementi essenziali: un popolo, un potere coercitivo monopolistico per i membri del popolo e un territorio entro i cui confini questo esercizio della forza è considerato legittimo. Pertanto l’organizzazione mafiosa, en gros, sarebbe uno stato perché ha propri membri e su questi (ma anche sugli altri non membri), entro un determinato territorio, esercita la forza. In questo modo la mafia viene direttamente in concorrenza con lo Stato vero e proprio nell’intento di sostituirlo.

Sulla base di tutta la storia delle organizzazioni mafiose, italiane, americane, cinesi e di ogni altra parte del mondo, non pare che questa idea sia molto fondata.

L’organizzazione mafiosa non è né in concorrenza con lo Stato né antitetica a questa, qualunque sia lo Stato (inteso come regime politico). E’ invece osmotica allo stato e filogovernativa sempre. Qualunque sia il governo al potere e il tipo di regime vigente.

Di fatto l’organizzazione mafiosa è di tipo parassitario: non ha alcun interesse a sostituirsi allo Stato poiché senza di questo essa stessa diventerebbe Stato e pertanto si arriverebbe all’assurdo di legalizzare l’illegalizzabile azzerando qualunque profitto che proprio sull’intrinseca illiceità dell’azione mafiosa si basa. Se il racket dovesse essere legalizzato altro non sarebbe che un’altra tassa di stato. Se l’omicidio per il mancato rispetto di un patto dovesse essere legalizzato si tratterebbe di nient’altro che dell’introduzione della pena di morte per alcuni “reati”.

La mafia non è antistato. E’ una forma di parassitismo a spese dello Stato.

E’ un’altra cosa.

E se si conviene che sia una forma di parassitismo è utile sgombrare il campo dall’illusione secondo cui questo parassitismo fiorisce nelle forme di Stato democratiche. Organizzazioni mafiose esistevano, sopravvivevano e addirittura prosperavano, anche in tempi di Stati affatto democratici e addirittura durante i tempi in cui ha dominato in Italia un sistema dittatoriale fascista.

Per concludere

Non credo di avere detto nulla di particolarmente nuovo sulla questione mafiosa. Ho scritto questo articolo solo per due motivi. Entrambi personali.

Il primo è la speranza che qualche amico lettore, magari abbastanza confuso dal martellamento mediatico di queste settimane a proposito di “Mafia Capitale”, voglia provare a cercare di capire un poco di più su un argomento tanto vasto e complesso come quello del fenomeno mafioso incuriosendosi attraverso quello che ho scritto ed esercitando un minimo di critica sulle interpretazioni giornalistiche con cui viene in contatto.

Il secondo motivo è che è stato una specie di sfogo.

Proprio mi sono stufato di sentire parlare di “mentalità mafiosa” tipica dei siciliani o dei calabresi, oppure del fatto che Roma (o Milano o Perugia) non possano, per chissà quale motivo, essere sede di fenomeni mafiosi autoctoni o d’importazione.

Come mi sono stufato di sentire parlare di mafia come se si trattasse di un castigo di dio e non di una delle tante, troppe, manifestazioni delle tendenze criminali che gli esseri umani hanno da sempre e a qualunque latitudine.